第106回計算科学コロキウムを、4月15日(金)に開催します。

多数のご来聴をお願い致します。

日時:2016年4月15日(金)13:30-15:00

場所:筑波大学計算科学研究センター 会議室A

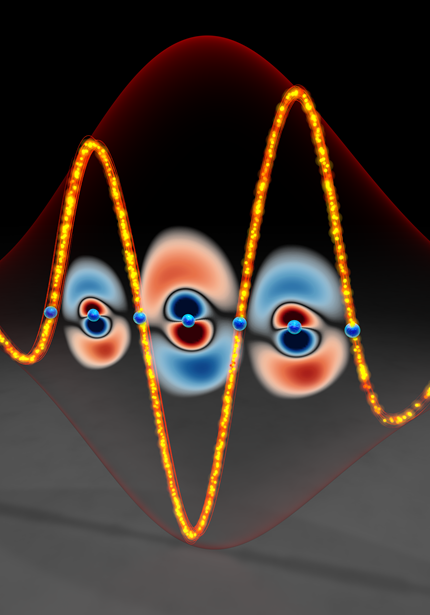

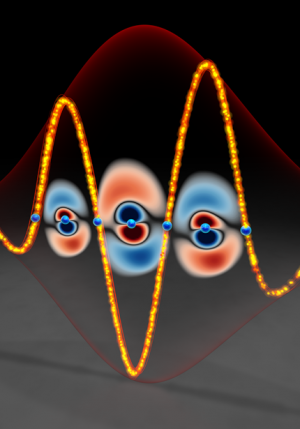

題目:Strong light-matter interaction in materials science: merging QED and TDDFT

講師:Prof. Dr. Angel RubioMax Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Hamburg, Germany NanoBio Spectroscopy Group and ETSF Scientific Development Centre, Universidad del País Vasco, UPV/EHU San Sebastián, Spain FHI Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Germany

要旨:

Computer simulations that predict the light-induced change in the physical and chemical properties of complex systems, molecules, nanostructures and solids usually ignore the quantum nature of light.

We have recently shown how the effects of the photons can be properly included in such calculations. The basic idea is to treat the full QED system of particles and photons as a quantum fluid. Here the particles are represented by a charge current, and the photons by a classical electromagnetic field that acts on the current in a very complex manner. This study opens up the possibility to predict and control the change of material properties due to the interaction with light particles from first principles.

Here we will review the recent advances within density-functional a schemes to describe spectroscopic properties of complex systems with special emphasis to modeling time and spatially resolved electron spectroscopies. We will discuss the theoretical approaches developed in the group for the characterization of matter out of equilibrium, the control material processes at the electronic level and tailor material properties, and master energy and information on the nanoscale to propose new devices with capabilities. We will focus on examples linked to the efficient conversion of light into electricity or chemical fuels (“artificial photosynthesis”) and the design on new nanostructure based optoelectronic devices, among others.

Our goal is to provide a detailed, efficient, and at the same time accurate microscopic approach for the ab-initio description and control of the dynamics of decoherence and dissipation in quantum many-body systems. This theoretical framework provides a new way to control and alter chemical reactions in complex systems, direct the movement of electrons, selectively trigger physico-chemical processes, and create new state of matter.

_____________________________________________________________

Kohn-Sham Approach to Quantum Electrodynamical Density Functional Theory: Exact Time-Dependent Effective Potentials in Real Space J. Flick, M. Ruggenthaler, H. Appel, A. Rubio, Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America 112 15285-15290 (2015)

Optimized Effective Potential for Quantum Electrodynamics Time-Dependent Density Functional Theory C. Pellegrini, J. Flick, I. V. Tokatly, H. Appel and A. Rubio, Physical Review Letters 115, 093001 (2015)

Quantum Electrodynamics Density-Functional Theory: Bridging Quantum Optics and Electronic-Structure Theory M. Ruggenthaler, J. Flick, C. Pellegrini, H. Appel, I. V. Tokatly, A. Rubio, Physical Review A 90 012508-1,26 (2014)

Coherent ultrafast charge transfer in an organic photovoltaic blend S. Maria Falke, C.A. Rozzi, D. Brida, M. Amato, A. De Sio, A. Rubio, G. Cerullo, E. Molinari, C. Lienau, Science 344 1001-1005 (2014)

Insights into the modulation of light absorption by chlorophyll in green plant, Physical Chemistry Chemical Physics 17, 26599 – 26606 (2015) and Unraveling the Intrinsic Color of Chlorophyll, Angewandte Chemie International Edition 54, 2170-2173 (2015)

世話人:矢花一浩

ケーブルカー筑波山頂駅から望む男体山。真ん中の四角い建物が観測所。

ケーブルカー筑波山頂駅から望む男体山。真ん中の四角い建物が観測所。