1. Position Title

Assistant professor (Nontenured)

2. Affiliation

Center for Computational Sciences, University of Tsukuba

3. Field of Expertise

In addition to the first-principles calculations of energetical and structural materials, our division is developing methodologies for elucidating microscopic properties of solid surfaces, solid-solid and solid-liquid interfaces with various computational techniques, including density functional theory. We seek an Assistant Professor who is willing to engage in research and education in the field of computational materials science and collaborate with experimentalists through our simulation techniques.

4. Starting date

April 1, 2023 or later, as soon as possible

5. Period

Until March 31th, 2026

6. Requirement

Applicants must have a doctoral degree or equivalent expertise.

7. Compensation

- Salary: Annual salary system (The annual salary will be determined based on the regulations of the University, taking into account the career of the employer.)

- Working hours: Discretionary labor system

- Holidays: Saturday, Sunday, national holidays, New Year’s holidays (Dec.29 – Jan. 3), and holidays determined by the University.

8. Required Documents

1)Resume/CV (with photograph)

2)List of research activities including peer-revieewd papers, peer-reviewed proceedings, oral presentations at international conferences, competitive research funds (representative), awards , and so on.

3)Summary of research activities (within 1 sheet of A4 paper)

4)Research and education plan (about 1 sheet of A4 paper)

5)Up to five major pepers (at least four of which are within the last five years)

6)A list of two professional references with complete contact information

7)Self-declaration on Specific Categories

8)Consent to Processing and Extraterritorial Transfer of Personal Data under GDPR (EU General Data Protection Regulation) (Persons located in the countries that make up the European Economic Area or in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland submit the consent form).

※Applicants are asked to download the document forms required for 7) and 8) from the link below:

提出書類

9. Application period

2023/03/17 Deadline for receipt

10. Contact details

Professor OTANI Minoru

Tel: +81 (0)29-853-4273

Email: otani[at]ccs.tsukuba.ac.jp ([at]→@)

11. Submissions

1. Create a single PDF file containing all documents from 1) to 8).

2. Create a user account at JREC-In portal (https://jrecin.jst.go.jp/) and upload the file.

12. Additional information

1) The personal information in the application documents will be used solely for selection. After the selection, all the personal information will be properly deleted.

2) The Center for Computational Sciences has been approved as a Joint Collaborative Research Center by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. We promote interdisciplinary computational sciences, including joint use of our supercomputer systems. The University of Tsukuba conducts its personnel selection process in compliance with the Equal Employment Opportunity Act.

3) The University of Tsukuba has established “University of Tsukuba Security Export Control Regulations” based on “Foreign Exchange and Foreign Trade Act”, and conduct strict examination when employing foreign nationals, persons from foreign universities, companies, government agencies, etc., or persons who fall under a specific category.

4) “IMAGINE THE FUTURE. Assistant Professor System” is applied to this position. The successful candidate will receive an annual research budget (maximum 500,000 yen/year) from the system. After the evaluation based on performance for the period, qualified candidate has opportunity to transfer to a tenure-track position.

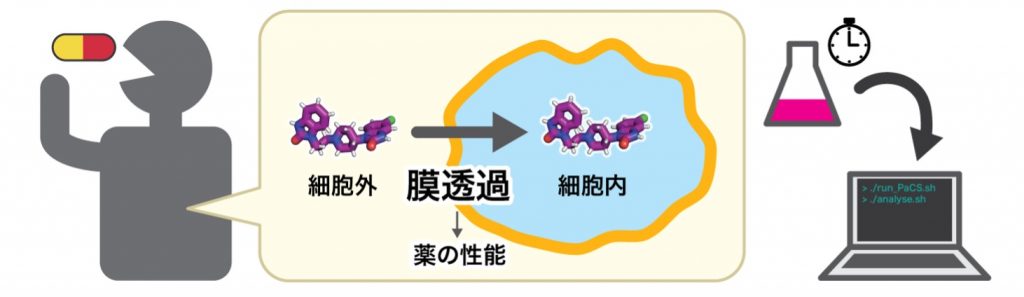

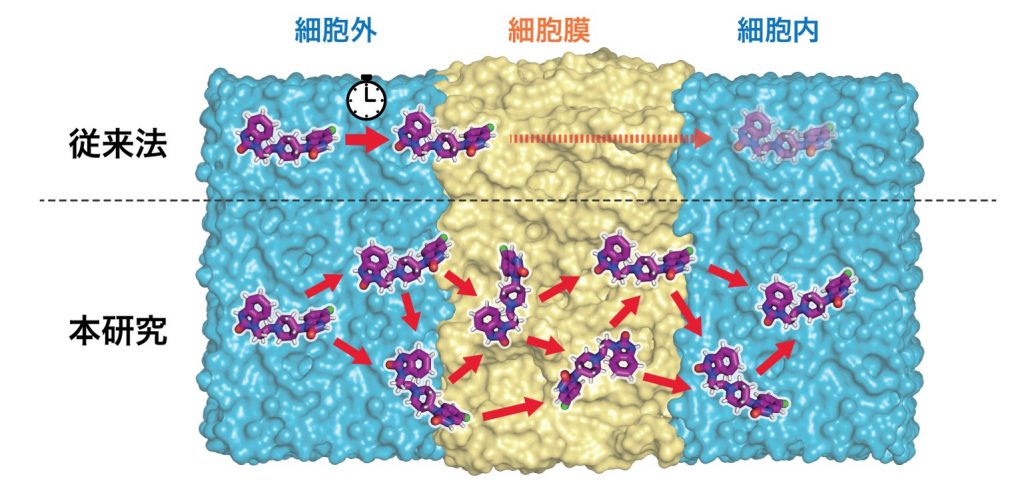

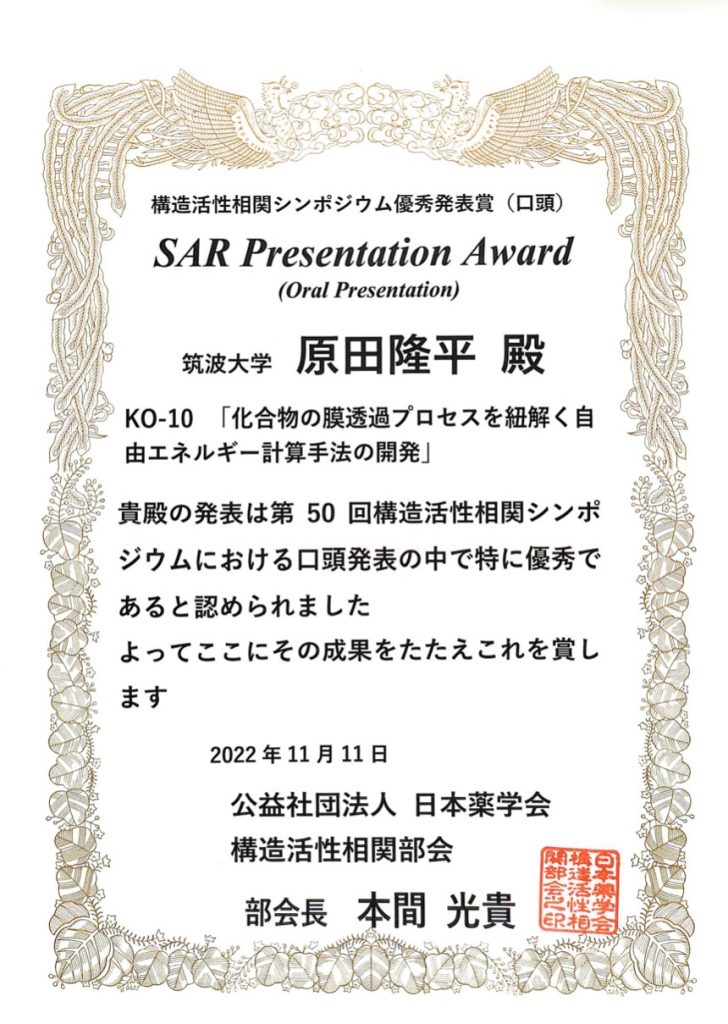

![[ウェブリリース] 薬剤の膜透過メカニズムを解明する計算手法を提案](https://www.ccs.tsukuba.ac.jp/wp-content/uploads/sites/14/221227harada2-825x510.jpg)