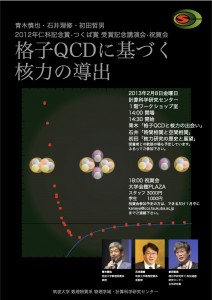

掲載情報:マイナビニュース(9/18)

プレスリリース

2013年9月13日

独立行政法人理化学研究所

学校法人日本大学

国立大学法人京都大学

国立大学法人筑波大学

クォークから中性子星の構造解明へ道筋

-中性子星の最大質量とクォーク質量の関係が明らかに-

本研究成果のポイント

- ○スーパーコンピュータの大規模シミュレーションと量子多体論を融合

- ○中性子星内部の超高密度物質をあらわす「状態方程式」を導出

- ○超新星爆発、中性子星合体などの爆発的天体現象の理論的解明に道筋

概要

理化学研究所(理研、野依良治理事長)、日本大学(大塚吉兵衛学長)、京都大学(松本紘総長)、筑波大学(永田恭介学長)は、スーパーコンピュータを用いた大規模数値シミュレーションと多粒子系の量子論である量子多体理論を用いて、中性子星の内部構造を表す「状態方程式[1]」を初めて理論的に導き出しました。これは、理研仁科加速器研究センター(延與秀人センター長)初田量子ハドロン物理学研究室の井上貴史客員研究員(日本大学生物資源科学部 准教授)、同 土井琢身研究員、京都大学基礎物理学研究所の青木慎也教授、筑波大学数理物質系の石井理修准教授をはじめとする共同研究チーム「HAL QCD Collaboration[2]」が、筑波大学計算科学研究センターのスーパーコンピュータ「T2K-Tsukuba[3]」を用いて得た成果です。

質量が大きな恒星はその晩年に超新星爆発を起こし、中性子星やブラックホールを生みだします。中性子星は、太陽と同程度の重さを持ちながら半径が約10kmであるため、中心密度が1cm3あたり1兆kgにも達する超高密度状態になります。中性子星の表面は原子核や電子からなり、内部に進むにつれて原子核が融けて一様な物質となると考えられていますが、その内部構造の詳細はいまだ謎に包まれています。

研究チームは、これまで蓄積してきた素粒子「クォーク[4]」同士に働く強い力の数値データを大規模数値シミュレーションで統合し、陽子や中性子(総称して核子)の間に働く核力を求めました。その計算結果と核子の集合体を扱う量子多体理論である「ブルックナー理論[5] 」を用いて、超高密度物質の状態方程式を導き出しました。さらに、この状態方程式と一般相対性理論を用いて、中性子星の質量と半径の関係や、強い重力場でブラックホールになる寸前の中性子星の性質とクォーク質量の関係を明らかにすることに成功しました。

今回の成果により、クォークを支配する量子色力学[6]から出発して中性子星の謎を解明する理論的道筋がついただけでなく、X線、電波、重力波などによる中性子星の今後の観測データと合わせて、超高密度における物質の究極構造の解明が期待できます。

本研究成果は、米国物理学会の学術誌『Physical Review Letters』に掲載されるに先立ちオンライン版(9月13日付、日本時間9月14日)に掲載されます。

1. 背景

中性子星は、質量が大きな恒星の進化の最終段階でおこる超新星爆発で生まれます。中性子星は、銀河系内でもすでに2000個近くが発見されています。太陽と同程度の重さを持ちながら、半径が約10kmであるため、中心密度が1cm3あたり1兆kgにも達する超高密度状態となります。中性子星の表面は原子核や電子からなり、内部に進むにつれて原子核が融けて一様な物質となると考えられていますが、内部構造の詳細はいまだ謎に包まれています。2010年には、太陽の約2倍の質量を持つ重い中性子星が新たに発見され、これに伴って内部構造に関するこれまでの理論の変更を迫られる可能性も出ています。さらに、日本をはじめ世界数カ所で建設中の重力波望遠鏡が数年後に稼働を始めると、2つの中性子星の合体から放射される重力波が検出できる可能性があり、内部構造の理解が大きく進むと期待されています。

私たちを取り巻く物質の究極の構成要素はクォークと呼ばれる素粒子です(図1)。このクォークの運動を支配する理論として、南部陽一郎博士(2008年ノーベル物理学賞受賞)が提唱した「量子色力学」があります。現代物理学における長年の課題の1つに、この量子色力学の基本方程式を解いて、物質質量の99.98%を担う原子核の性質や、究極の高密度天体である中性子星の性質を明らかにすることがあります。しかし、「現在でも核力の詳細を基本方程式から導くことはできない。核子自体がもう素粒子とは見なされないから、いわば複雑な高分子の性質をシュレーディンガー方程式から出発して決定せよというようなもので、むしろこれは無理な話である」(南部博士 著書『クォーク』より)と南部博士が述べているように、量子色力学から原子核や中性子星を解明するための道のりは困難を極めてきました。

図1 クォークと中性子星

ミクロの陽子、中性子や原子核も、マクロの中性子星も、全てクォークでできている。中性子星の一周は、山手線とほぼ同じ大きさになる。

複雑な量子色力学の計算を可能にする1つの方法として、米国のケネス ウィルソン博士(1982年ノーベル物理学賞受賞)が提唱した「格子ゲージ理論[7]」があります。これは、量子色力学を離散的な4次元時空格子上に構築するもので、スーパーコンピュータを使った大規模数値シミュレーションにより陽子や中性子の質量の精密計算が可能になりました。さらに、2007年に研究チームの石井、青木、初田は、格子ゲージ理論を用いて陽子や中性子の間に働く核力の性質を解明する方法を考案しました(N.Ishii, S.Aoki and T.Hatsuda, Physical Review Letters vol.99, p.022001,2007)。しかし、核子が多数集まった中性子星を直接計算することは、いかに高速のスーパーコンピュータが開発されても、現在知られている数値計算アルゴリズムを用いる限り不可能で、負符号問題[8]と呼ばれています。

2.研究手法と成果

研究チームは、格子ゲージ理論に基づく核力の計算結果を基に、負符号問題を回避しつつ中性子星の構造を研究する新たな道筋を構築しました(図2)。これは、以下の3段階のステップを踏んで行います。

まず、研究チームが蓄積してきたクォークに働く強い力の数値データを、筑波大学が保有するスーパーコンピュータ「T2K-Tsukuba」を用いた大規模数値シミュレーションで統合し、クォークの質量を仮想的に変化させると核力がどのように変わるかを求めました。格子ゲージ理論では、クォークの質量を計算機上で変えることが可能なので、実験では得られない豊富な情報を数値シミュレーションから引き出すことができます。

図2 本研究の流れ

クォークの基礎理論である量子色力学から中性子星の内部構造を探るための新しい理論的道筋。

次に、得られた核力に陽子や中性子の集合体を扱う「ブルックナー理論」を適用して、原子核や中性子星内部のエネルギーや圧力を求めます。このエネルギーと圧力の関係は「状態方程式」と呼ばれ、体積変化や温度変化に対して物質がどのように応答するかの情報を与えてくれます。例えば、物質を圧縮したときの圧力上昇が大きい場合、物質は石のように硬くて押しにくいので、その状態方程式は“硬い”と呼ばれ、圧力上昇が小さい場合、ゴムまりのように柔らかくてつぶしやすいので、その状態方程式は“柔らかい”と呼ばれます。これまで、量子色力学に基づいて導かれた状態方程式は無く、研究チームはそのような状態方程式を導き出すことに初めて成功しました。得られた状態方程式は、クォーク質量を小さくすると硬くなる性質を持つことが分かりました。

最後に、得られた状態方程式とアインシュタインの一般相対性理論を用いて、中性子星の構造を計算します。中性子星内部では、強い重力場により物質が圧縮されていますが、状態方程式が硬いとつぶれにくいので、半径・質量ともに大きな中性子星になります。研究チームは、量子色力学から求めた状態方程式に基づき、数値シミュレーション上でクォーク質量を仮想的に変化させた時、中性子星の質量と半径の関係や、強い重力場でブラックホールになる寸前の中性子星の性質などが、どのように変わるかを求めることに成功しました。図3に示してある曲線は、これ以上重くなるとブラックホールに崩壊してしまう中性子星の質量(中性子星の最大質量)と半径を表したもので、線の上側はブラックホールになってしまう領域、下側は中性子星が存在できる領域です。クォークの質量を小さくすると、状態方程式が硬くなり、最大質量が上昇していくことが分かります。現実の値より10倍以上大きいクォーク質量で行われた今回の計算結果を、実際に観測されているクォーク質量に外挿すると(図3の点線)、2010年に観測された中性子星の質量と矛盾しないことが分かります。

図3 クォーク質量の変化に伴う中性子星の最大質量と半径

今回導き出した状態方程式と一般相対性理論から、クォーク質量の変化に伴う中性子星の最大質量と半径の関係を求めた。質量は太陽質量を単位として、半径はkm単位で示されている。曲線の上側はブラックホールの領域となる。

3.今後の期待

今回の研究により、クォークを支配する量子色力学から出発して中性子星の謎に迫る理論的道筋がつきました。今後は、現実のクォーク質量での計算、2つの核子に働く2体核力だけでなく3つの核子に働く3体核力の導入、陽子や中性子以外のハイペロン[9]と呼ばれる核子の仲間の導入などを行うことで、中性子星に関する理論的予言をより精密にすることが必要です。このためには、理研で稼動しているスーパーコンピュータ「京」[10]が大きな力を発揮すると期待されます。このような理論的予言を、今後行われるX線や電波による中性子星の観測や、重力波を用いた中性子星合体現象の観測データと突き合わせることで、超高密度な物質の究極構造の解明が期待できます。

原論文情報:

Takashi Inoue, Sinya Aoki, Takumi Doi, Tetsuo Hatsuda, Yoichi Ikeda, Noriyoshi Ishii, Keiko Murano, Hidekatsu Nemura, Kenji Sasaki,“Equation of State for Nucleonic Matter and its Quark Mass Dependence from the Nuclear Force in Lattice QCD”, Physical Review Letters, (2013).

問い合わせ先

学校法人日本大学

生物資源科学部

准教授 井上 貴史(いのうえ たかし)

e-mail: inoue.takashi[at]nihon-u.ac.jp

独立行政法人理化学研究所

仁科加速器研究センター

研究員 土井 琢身(どい たくみ)

e-mail: doi[at]ribf.riken.jp

国立大学法人京都大学

基礎物理学研究所

教授 青木 慎也(あおき しんや)

e-mail: saoki[at]yukawa.kyoto-u.ac.jp

国立大学法人筑波大学

数理物質系(計算科学研究センター)

准教授 石井 理修(いしい のりよし)

e-mail: ishiin[at]ccs.tsukuba.ac.jp

補足説明

[1] 状態方程式

巨視的な物質を特徴付ける状態量(温度、体積、圧力、内部エネルギーなど)の間の関係式。気体の状態方程式(PV=nRT)はその一例。

[2] HAL QCD Collaboration

Hadrons to Atomic nuclei from Lattice QCD Collaborationの略称。理研、日本大学、筑波大学、京都大学、東京大学の研究者からなる共同研究チーム。

[3] T2K-Tsukuba

筑波大学・東京大学・京都大学の3大学間で結ばれたT2Kオープンスーパーコンピュータ提携に基づき、2008年6月、筑波大学に導入された大規模PCクラスタ方式のスパコン。

[4] クォーク

物質を構成する基本要素。6種類のフレーバー(アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップ)と3種類のカラー(赤、青、緑)を持つ。陽子はアップクォーク2つとダウンクォーク1つ、中性子はアップクォーク1つとダウンクォーク2つからできている。

[5] ブルックナー理論

強く相互作用する量子多体系を扱う理論。短距離で強い反発力を持つ陽子や中性子の集合体に対する状態方程式の導出に有用な方法。

[6] 量子色力学

クォークおよびクォーク間の相互作用を媒介するグルーオンを支配する基本理論。ゲージ理論の一種。南部陽一郎博士 (2008 年ノーベル物理学賞受賞)がその原型を提唱した。グロス博士、ウィルチェック博士、ポリツァー博士らが量子色力学の重要な性質である漸近自由性(高エネルギーになるほど相互作用が弱くなる現象)を理論的に発見し、2004年ノーベル物理学賞を受賞した。

[7] 格子ゲージ理論

量子色力学などのゲージ理論を、超立方格子の時空上で定式化する理論。モンテカルロ法などを使った大規模数値シミュレーションに適している。

[8] 負符号問題

被積分関数が激しく振動するような大自由度積分を、数値的に実行するときに現れる一般的困難。被積分関数の正負が互いに打ち消し合うために起こる。

[9] ハイペロン

アップ、ダウンだけでなく、ストレンジクォークを含むバリオン(クォーク3つからなる粒子)の総称。

[10] スーパーコンピュータ「京(けい)」

文部科学省が推進する革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)の中核システムとして、理研と富士通が共同で開発を行い、2012年9月に共用を開始した。1秒間に1京回(1兆の1万倍)の計算ができる計算速度10ぺタフロップス級のスーパーコンピュータ。