Dates and Venues / Participants from China / Registration / Program / Access information / Financial support / Party / Local Organizers

—————————————————————————–

Origin of heavy elements is still a mystery and a big challenge in nuclear astrophysics. Basic nuclear properties, such as mass and life time, are essential to understand the nucleosynthesis. JSPS-NSFC bilateral program between Japan and China has started from April 2017. This program consists of both theoretical and experimental projects related to nuclear mass and life. At an occasion of the kick-off event of this collaboration, we have a collaborative workshop in University of Tsukuba.

The workshop consists of sessions of oral presentations and those of discussion for on-going/future collaboration.

Dates and Venues

June 26-28, 2017

Conference Room A (1F), Center for Computational Sciences, University of Tsukuba

Tsukuba 305-8577, Japan

Participants from China

Rui-Jiu Chen (IMP-CAS)

Lu Guo (Univ. CAS)

Min Liu (Guangxi Normal Univ.)

Wen-Hui Long (Lanzhou Univ.)

Yifei Niu (ELI-NP, Romania)

Zhong-Ming Niu (Anhui Univ.)

Li Ou (Guangxi Normal Univ.)

Bao-Hua Sun (Beihang Univ.)

Xiang-Xiang Sun (ITP-CAS)

Kun Wang (ITP-CAS)

Meng Wang (IMP-CAS)

Ning Wang (Guangxi Normal Univ.)

Cheng-Jun Xia (Zhejiang Univ.)

Peng Zhang (IMP-CAS)

Shan-Gui Zhou (ITP-CAS)

*CAS: Chinese Academy of Science

*ITP: Institute of Theoretical Physics

*IMP: Institute of Modern Physics

—————————————————————————

Program

June 26 / June 27 / June 28

June 26 (Mon)

June 27 (Tue)

June 28 (Wed)

————————————————–

Registration

Participants should fill out the registration form at

https://www2.ccs.tsukuba.ac.jp/cgi-bin/workshop20170626/form.cgi

by June 20th, 2017. The registration is free.

Access information

– From airports to Tsukuba Center

There are two airports, Narita and Haneda, in the Tokyo area. For the access to Tsukuba, Narita Airport is more convenient than Haneda. The direct highway bus to Tsukuba from Narita airport is available roughly every hour, and it takes about one hour. From Haneda airport, there are also direct bus to Tsukuba, but the service is less frequent and it takes about two hours.

– From Tokyo to Tsukuba Center

Rapid trains of Tsukuba Express (TX) Line bring you to Tsukuba station from Akihabara station in Tokyo in 45 minutes. See the following maps:

* Tsukuba Express Line (http://www.mir.co.jp/en/route_map/index.html)

* Tokyo Metro (http://www.tokyometro.jp/en/subwaymap/)

– From Tsukuba Center to CCS and guest house, University of Tsukuba

See the following information: http://wwwnucl.ph.tsukuba.ac.jp/access

– IC cards

If you plan to travel in Tokyo area (including Tsukuba), you may think about having a travel IC card (PASMO/SUICA/etc.) with you. It requires 500 yen deposit, but makes your travel much easier. All you need to do is to touch the card on the machine before and after each journey, for both trains and buses. You can buy it at ticket vending machines in train stations, such as Tsukuba station.

See this page: http://www.mir.co.jp/en/howto_tx/train.html

– More information:

http://www.ccs.tsukuba.ac.jp/eng/traffic-access/

http://www.tsukuba.ac.jp/en/access/tsukuba_access

Financial support

Local fee for Chinese participants in the JSPS-NSFC Bilateral Program are supported by JSPS-NSFC and by Center for Computational Sciences, University of Tsukuba. Unfortunately, the financial support is not available for domestic participants.

Party

A get-together party is planned at the Monday night.

We shall request about 3,000 yen for domestic participants. For supported Chinese participants, it will be supported by the bilateral program.

Local Organizers

N. Hinohara (Univ. of Tsukuba)

T. Nakatsukasa (Univ. of Tsukuba, Chair)

A. Ozawa (Univ. of Tsukuba)

*Contact: japanchina[at]nucl.ph.tsukuba.ac.jp

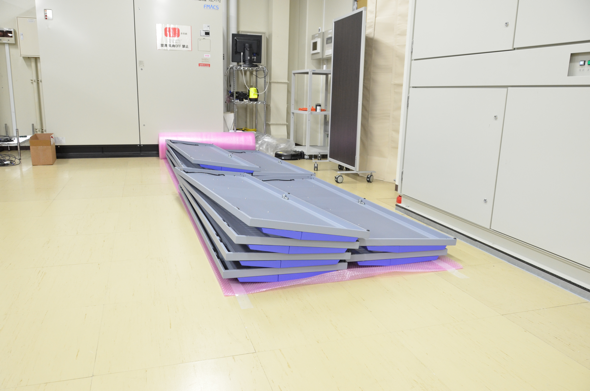

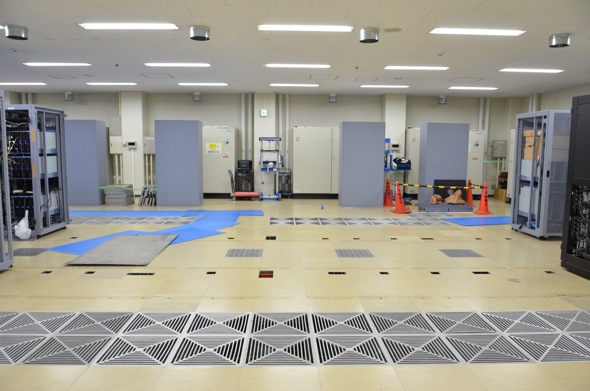

コードが全部引き抜かれたところ。

コードが全部引き抜かれたところ。  引き抜かれたコード。

引き抜かれたコード。  パネルも外されて山積みになっています。

パネルも外されて山積みになっています。 満開の桜の中、搬出作業が進められます。

満開の桜の中、搬出作業が進められます。

トラックに積まれて去っていく。

トラックに積まれて去っていく。  伽藍堂になりました。

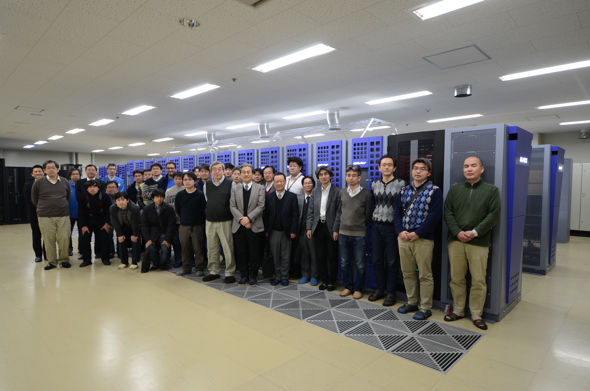

伽藍堂になりました。 HA-PACS Base Cluster 運用終了記念写真。

HA-PACS Base Cluster 運用終了記念写真。