Center for Computational Sciences, University of Tsukuba, is inviting applications for the post of Full Professor or Associate Professor in Division of Quantum Condensed Matter Physics.

Position:

Full Professor or Associate Professor, full-time, tenured.

Affiliation:

Division of Quantum Condensed Matter Physics

Center for Computational Sciences, University of Tsukuba

https://www.ccs.tsukuba.ac.jp

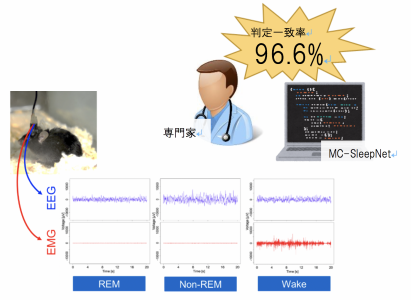

Contents of work, Research field:

Theoretical condensed matter physics in a broad sense. Center for Computational Sciences is promoting “Multidisciplinary Computational Science” through enhanced cooperation between, and the fusion of, computational and computer sciences. The successful candidate is expected to contribute actively to the mission of the Center. The candidate will also take part in education and supervision in College of Physics (undergraduate) and Degree Program in Physics, Graduate School of Science and Technology.

Qualifications:

Applicants must hold a Ph. D.

Expected Start Date:

The earliest possible date after the hiring decision is made.

Term of Employment, Compensation:

Tenured. The University has mandatory retirement, requiring employees to retire at age 65. Salary, working hours, social insurance, etc. are based on regulations of University of Tsukuba.

Closing Date for Application:

Applications must be received by March 27, 2020.

Selection Process:

Selection will be based on a comprehensive review of applications and interviews.

Required Documents:

The following (1) to (8) has to be e-mailed with PDF format. An incomplete document may not be accepted.

(1) Note for an expected position (full professor, associate professor, or either)

(2) Curriculum Vitae (with photograph)

(3) List of publications (separate lists for refereed and non-refereed papers)

(4) Summary of research activities

(5) Research and education plan

(6) List of research grants

(7) Reprints of five major papers (Four or more should be published within last five years)

(8) Two and more reference letters, or names and contact information of two or more reference persons. The reference letters should be sent directly to

koubo-condmat[at]ccs.tsukuba.ac.jp ([at] should be replaced with @)

with the subject line “Reference-NAME” where NAME is the applicant’s name.

Contact Information:

Prof. Kazuhiro Yabana

Division of Quantum Condensed Matter Physics,

Center for Computational Sciences, University of Tsukuba

Tel: +81-29-853-4202

Email: yabana[at]nucl.ph.tsukuba.ac.jp ([at] should be replaced with @)

Submission:

Application materials (1)-(6) should be combined into a single PDF file with a password. This PDF file together with PDF files of major papers (7) should be submitted by e-mail to the following address:

koubo-condmat[at]ccs.tsukuba.ac.jp ([at] should be replaced with @).

The subject line should be written as “Application for Division of Quantum Condensed Matter Physics”. The password of the PDF file should be sent by e-mail to the following address:

yabana[at]nucl.ph.tsukuba.ac.jp ([at] should be replaced with @).

Contact us if you do not receive confirmation within two days after you submit the documents.

Other:

- The personal information provided in the submitted documents will be used solely for recruitment and not for any other purpose, and will be properly discarded after the selection process.

- University of Tsukuba is promoting gender equality.