筑波大学では、例年「キッズユニバーシティ」と題した一般公開を行なっておりますが、本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、対面での一般公開は行わず、動画の配信を行います。

本学の様々な研究を紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

計算科学研究センターからも動画を掲載しています。

録画配信期間:令和4年4月18日(月)~4月24日(日)

筑波大学では、例年「キッズユニバーシティ」と題した一般公開を行なっておりますが、本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、対面での一般公開は行わず、動画の配信を行います。

本学の様々な研究を紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

計算科学研究センターからも動画を掲載しています。

録画配信期間:令和4年4月18日(月)~4月24日(日)

計算科学研究センター(CCS)所属教員が指導する研究室の学生へのインタビュー「CCSで学ぶ」に「vol.5 工藤 玄己さん(関連部門:生命科学研究部門 生命機能情報分野)」を公開しました。

理工情報生命学術院 数理物質科学研究群 物理学学位プログラム 生命物理研究室 博士前期課程

生命物理研究室 2年

(内容は、2022年3月取材当時のものです。)

工藤さんは、筑波大学 理工学群 物理学類在籍時に生命物理研究室に入り、重田育照 教授の指導のもとで研究を続けています。

物理学がすごく得意、というわけではなくて、むしろ化学であったり生物学であったりというものの融合した分野にすごく興味がありました。今所属している生命物理研究室は、生物の機能を担う「タンパク質」などについて、量子論や古典力学に基づく計算をすることで、分子や原子のレベルで生体の反応の仕組みを解き明かそうとしている研究室なので、自分の興味とも非常にあっていると思って選びました。

スーパーコンピュータを使いながら、薬を作る創薬研究というものをおこなっています。創薬研究というと、実験で試験管とかを使いながらやるイメージが強いと思うのですが、私の場合はコンピュータを使ったシミュレーションで創薬研究をしています。具体的にいうと、薬はタンパク質にくっつくことで作用するのですが、薬がどこの部位にくっつくのかを予測するようなソフトウェアについて、その精度を上げるための研究をしています。

今は医学の研究室と共同研究をおこなっています。筑波大学だといろいろな専門の方がいて、一緒にコラボレーションできるのが非常に魅力的だと感じています。また、日々いろいろな研究をしていて、少しずつでも新たな発見ができるというのはすごく魅力的ですね。

基礎的な勉強を重視していました。応用問題を解くことも大事だと思うのですが、基礎的なことを100%理解することを大事にしていました。

大学に入ると、高校にはいなかったような人に出会えたりとか、自分で独り立ちして生活することになったりとか、自分の視野がすごく広がります。それを楽しみに、頑張ってください。

↓ インタビュー動画もあります。

2022年4月15日

国立研究開発法人海洋研究開発機構

国立大学法人筑波大学

発表のポイント

2.概要

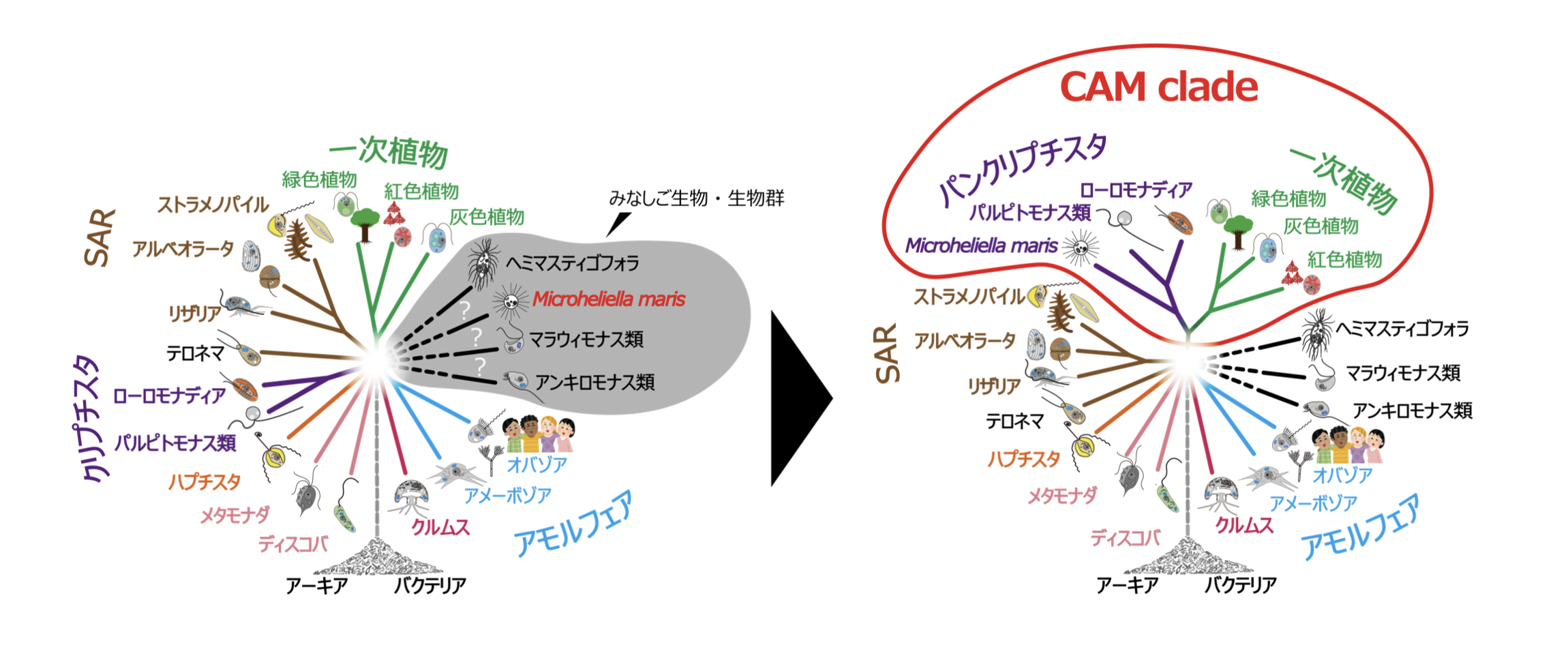

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)地球環境部門 海洋生物環境影響研究センター 深海生物多様性研究グループの矢吹 彬憲 主任研究員は、理化学研究所 矢﨑 裕規 特別研究員・筑波大学 稲垣 祐司 教授らと共同で、分類不明であった原生生物などの大規模分子系統解析を行い、真核生物の新たな巨大生物群を提唱しました。

真核生物は細胞内に核やミトコンドリアなどの構造を有する生物で、我々ヒト(=多細胞性の真核生物)などを含む超巨大生物群です。真核生物はおよそ21億年前に誕生し、多様な系統へと枝分かれ進化してきました。この真核生物の進化、特に初期にどのようなグループが誕生・形成されたのか、については未だ多くの謎が残っており、それを解明するためのアプローチの1つとして真核生物進化の比較的初期に独立・分岐した生物に着目した研究が行われています。

本研究では、2012年に新種記載されながらも真核生物内での系統学的位置がわかっておらず、真核生物の初期進化に関する重要な知見を持つと考えられていたMicroheliella marisに着目し、その系統学的位置の解明と近縁系統との関係の理解を目的とした解析を実施しました。

その結果、M. marisはクリプチスタと呼ばれる分類群の派生初期に分岐した近縁種であることが明らかとなり、これらをまとめて新規巨大生物群“パンクリプチスタ”と呼称することを提唱しました。また、M. marisや他の初期分岐系統が持つ系統シグナルを正しく評価し解析することで、これまで様々な知見から単一起源と考えられながらも分子系統学的にはその単系統が復元されていなかった一次植物が、単系統であることも世界で初めて確認しました。

本研究で示された真核生物の系統分岐関係は、様々な地球環境変動の中で真核生物がどのように分岐し進化してきたのかを理解するための基盤的情報として活用されることが期待されます。

本成果は、「Open Biology」に4月13日付け(日本時間)で掲載される予定です。

タイトル:The closest lineage of Archaeplastida is revealed by phylogenomics analyses that include Microheliella maris.

著者: 矢﨑 裕規1, 矢吹 彬憲2, 今泉 彩香3, 久米 慶太郎4, 橋本 哲男5, 6, 稲垣 祐司6, 7.

The “Commendation for Science and Technology by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology”, from the science ministry MEXT, recognizes individuals who have produced outstanding results in research, development, and promotion of public understanding of science and technology.

This year’s awardees were announced on 8 April, and Associate Professor NAKAYAMA Takuro, belonging to CCS was selected for the Young Scientists’ Prize.

The award ceremony will take place on 20 April at MEXT and online.

生命科学研究部門の中山 卓郎助教が令和4年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞されました。

受賞業績名:微生物共生性シアノバクテリ アの進化と多様性に関する研究

表彰式は4月20日に文部科学省3階 講堂及びオンラインで開催され、後日その様子がYouTubeに掲載される予定です。

関連URL(文部科学省 令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者等の決定について)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00989.html

Our research videos are now available on YouTube.

The videos introduce the research activities of the Department of Computational Medicine, especially the two project teams of (3) 3D Surgical Vision, and (4) Computational Optical Bioimaging.

筑波大学計算科学研究センターでは、最先端の計算科学を医学と連携させる新たな取組みとして「医計連携」を創出する「計算メディカルサイエンス事業」を推進しています。

本動画では、計算メディカルサイエンス事業の4つのプロジェクトチームのうち、(3) 3D Surgical Vision および (4) 計算光バイオイメージングについて、その研究の内容と最新の成果を紹介しています。

『3D Surgical Vision 』プロジェクトチーム

『計算光バイオイメージング』プロジェクトチーム

最先端共同HPC基盤施設(JCAHPC: Joint Center for Advanced High Performance Computing)は 筑波大学計算科学研究センターと 東京大学情報基盤センターが共同で2013年に設立しました。 JCAHPCでは国内最大級の計算性能を有するOakforest-PACSシステム(OFP)を設計、導入し、2016年10月より共同で運用を開始して以来、最先端の計算科学を推進し、我が国と世界の学術及び科学技術の振興に寄与してまいりました。 JCAHPCはHPCIシステム構成機関として「新型コロナウイルス感染症対応HPCI臨時公募課題」 に計算資源を提供し、新型コロナウイルス感染症に関する研究推進に貢献しました。 OFPは運用開始直後の2016年11月のTOP500で「京」を上回り,国内最高性能を達成し,更に2019年8月末の「京」運用停止後,2021年3月に「富岳」が正式に稼働を開始するまでの約1年半の間,実質的にNational Flagship Systemとしての役割を果たしました。

さて,OFPも2022年3月31日を以て運用を終了いたします。本セミナーではJCAHPC設立,及びその準備段階からの10年あまりを振り返るとともに,将来へ向けた展望も紹介いたします。 JCAHPCを構成する筑波大・東大センター教員とそのOBの他,OFPと同じIntel Xeon Phi搭載システムを運用する北大・京大センター教員の皆様,OFPのヘビーユーザーの皆様からの講演も予定しております。OFP後継機(OFP-II),筑波大・東大各センターとしての将来計画の他,次世代先端的計算基盤の開発に向けたコミュニティ活動であるNGACI(Next-Generation Advanced Computing Infrastructure)についてもご紹介いただきます。

皆様とともに,OFPの功績を振り返り,日本と世界のHPCの将来へ向けた議論ができればと考えております。

オンラインではありますが,是非とも多くの皆様にご参加いただきたく,よろしくお願いいたします。

日時:2022 年 5 月 27 日(金)(13 : 00 〜 17 : 50)

形態:オンライン

主催:最先端共同HPC基盤施設(JCAHPC)

共催:筑波大学計算科学研究センター,東京大学情報基盤センター

参加費:無料,「事前参加登録」をお願いいたします。

※必ず事前登録をお願いいたします(セミナーの前日まで受け付けます)

| 13:00 – 13:05 | 開会 |

| 13:05 – 13:20 | 来賓等挨拶(ビデオレター) |

| 13:20 – 13:40 | 佐藤三久(理化学研究所計算科学研究センター) JCAHPC設立と理念 |

| 13:40 – 14:00 | 朴泰祐(筑波大学計算科学研究センター/JCAHPC) OFPの概要と導入について |

| 14:00 – 14:15 | 深沢圭一郎(京都大学学術情報メディアセンター) Camphor2:OFPと同じXeon Phi KNLを搭載し,OFPより少し長く運用される 京都大学スパコン |

| 14:15 – 14:30 | 岩下武史(北海道大学情報基盤センター) 北大スパコン Polaire ー設計思想と活用研究ー |

| 14:30 – 14:45 | (ディスカッション) |

| 14:55 – 15:15 | 中島研吾(東京大学情報基盤センター/JCAHPC) Oakforest-PACSによる研究成果の概要 |

| 15:15 – 15:35 | 三好建正(理化学研究所計算科学研究センター) 世界初リアルタイム30秒更新ゲリラ豪雨予測実験 |

| 15:35 – 15:55 | 井戸村泰宏(日本原子力研究開発機構(JAEA)) Oakforest-PACSにおける大規模CFD解析向け省通信型行列解法の開発 |

| 16:05 – 16:25 | 朴泰祐(筑波大学計算科学研究センター/JCAHPC) 筑波大学におけるビッグメモリスーパーコンピュータの導入 |

| 16:25 – 16:45 | 中島研吾(東京大学情報基盤センター/JCAHPC) 東京大学情報基盤センターの現状と今後の計画 |

| 16:45 – 17:05 | 近藤正章(慶應義塾大学/理化学研究所計算科学研究センター) 次世代先端的計算基盤の開発に向けたNGACIでの取り組み |

| 17:05 – 17:25 | 塙敏博(東京大学情報基盤センター/JCAHPC) Oakforest-PACS IIに向けて |

| 17:25 – 17:40 | 中村宏(東京大学情報基盤センター/JCAHPC) (ディスカッション) |

| 17:40 – 17:45 | 石川裕(国立情報学研究所(NII)) OFP運用終了に当たって |

| 17:45 – | 中村宏(東京大学情報基盤センター/JCAHPC) 閉会あいさつ |

東京大学 情報基盤センター

中島研吾(幹事)

E-mail:nakajima@cc.u-tokyo.ac.jp

(”@”を半角にしてからお送りください。)

Date: March 30th (Wed) – 31st (Thu), 2022 5:00pm-9:00pm(JST)/9:00am-1:00pm(BST)

Venue: Online

| JST | BST | Talk title | Presenter |

| 17:00-17:20 | 9:00-9:20 | Tsukuba overview | Taisuke Boku |

| 17:20-17:40 | 9:20-9:40 | Big Memory Supercomputer Cygnus-BD and Parallel Persistent Memory File System | Osamu Tatebe (Div. of High-Performance Computing Systems) |

| 17:40-18:05 | 9:40-10:05 | Investigating DAOS for HPC storage | Adrian Jackson |

| 18:05-18:30 | 10:05-10:30 | Quarkonium spectral functions from lattice QCD | Hiroshi Ohno (Div. of Particle Physics) |

| 18:30-18:40 |

10:30-10:40 |

Break | |

| 18:40-19:05 | 10:40-11:05 | Quantum computing at EPCC | Oliver Brown |

| 19:05-19:30 | 11:05-11:30 | Computational Approach to the Mechanism of Proton Conduction Materials | Yuta Hori (Div. of Life Sciences) |

| 19:30-19:40 | 11:30-11:40 | MONC and FFTE: refactoring and optimisations | Juan Rodriguez Herrera |

| 19:40-19:55 | 11:40-11:55 | Simulation and Machine Learning Integration |

Anna Roubickova |

| 19:55-20:20 | 11:55-12:20 | Developments and applications of DFT+RISM hybrid simulation for electrochemistry | Minoru Otani |

| JST | BST | Talk title | Presenter |

| 17:00-17:25 | 9:00-9:25 | EPCC and the UK Exascale Program | Mark Parsons |

| 17:25-17:50 | 9:25-9:50 | Identification of a new normal in city-scale extreme precipitation under warmer climate regimes | Quang-Van DOAN (Div. of Global Environmental Science) |

| 17:50-18:00 | 9:50-10:00 | ASiMoV-CCS: a new code for CFD & combustion | Michele Weiland |

| 18:00-18:15 | 10:00-10:15 | Counting Goldbach partitions fast: Vectorising and distributing number-theoretic transforms on Arm-based supercomputers |

Ricardo Jesus |

| 18:15-18:40 | 10:15-10:40 | Vlasov Simulation of Cosmological Relic Neutrinos on Supercomputer Fugaku | Kohji Yoshikawa (Div. of Astrophysics) |

| 18:40-18:50 | 10:40-10:50 | Break | |

| 18:50-19:15 | 10:50-11:15 | Vipera: RISC-V computing and micro kernels | Maurice Jamieson |

| 19:15-19:40 | 11:15-11:40 | Real-Time Analytics Over Out-of-Order Data Streams By Incremental Sliding-Window Aggregation | Savong Bou (Div. of Computational Informatics) |

| 19:40-20:05 | 11:40-12:05 | Morpheus: a library for efficient runtime switching of sparse matrix storage formats | Chris Stylianou |

| 20:05-20:30 | 12:05-12:30 | Open discussions | |

Date: March 30th (Wed) – 31st (Thu), 2022 5:00pm-9:00pm(JST)/9:00am-1:00pm(BST)

Venue: Online

| JST | BST | Talk title | Presenter |

| 17:00-17:20 | 9:00-9:20 | Tsukuba overview | Taisuke Boku |

| 17:20-17:40 | 9:20-9:40 | Big Memory Supercomputer Cygnus-BD and Parallel Persistent Memory File System | Osamu Tatebe (Div. of High-Performance Computing Systems) |

| 17:40-18:05 | 9:40-10:05 | Investigating DAOS for HPC storage | Adrian Jackson |

| 18:05-18:30 | 10:05-10:30 | Quarkonium spectral functions from lattice QCD | Hiroshi Ohno (Div. of Particle Physics) |

| 18:30-18:40 |

10:30-10:40 |

Break | |

| 18:40-19:05 | 10:40-11:05 | Quantum computing at EPCC | Oliver Brown |

| 19:05-19:30 | 11:05-11:30 | Computational Approach to the Mechanism of Proton Conduction Materials | Yuta Hori (Div. of Life Sciences) |

| 19:30-19:40 | 11:30-11:40 | MONC and FFTE: refactoring and optimisations | Juan Rodriguez Herrera |

| 19:40-19:55 | 11:40-11:55 | Simulation and Machine Learning Integration |

Anna Roubickova |

| 19:55-20:20 | 11:55-12:20 | Developments and applications of DFT+RISM hybrid simulation for electrochemistry | Minoru Otani |

| JST | BST | Talk title | Presenter |

| 17:00-17:25 | 9:00-9:25 | EPCC and the UK Exascale Program | Mark Parsons |

| 17:25-17:50 | 9:25-9:50 | Identification of a new normal in city-scale extreme precipitation under warmer climate regimes | Quang-Van DOAN (Div. of Global Environmental Science) |

| 17:50-18:00 | 9:50-10:00 | ASiMoV-CCS: a new code for CFD & combustion | Michele Weiland |

| 18:00-18:15 | 10:00-10:15 | Counting Goldbach partitions fast: Vectorising and distributing number-theoretic transforms on Arm-based supercomputers |

Ricardo Jesus |

| 18:15-18:40 | 10:15-10:40 | Vlasov Simulation of Cosmological Relic Neutrinos on Supercomputer Fugaku | Kohji Yoshikawa (Div. of Astrophysics) |

| 18:40-18:50 | 10:40-10:50 | Break | |

| 18:50-19:15 | 10:50-11:15 | Vipera: RISC-V computing and micro kernels | Maurice Jamieson |

| 19:15-19:40 | 11:15-11:40 | Real-Time Analytics Over Out-of-Order Data Streams By Incremental Sliding-Window Aggregation | Savong Bou (Div. of Computational Informatics) |

| 19:40-20:05 | 11:40-12:05 | Morpheus: a library for efficient runtime switching of sparse matrix storage formats | Chris Stylianou |

| 20:05-20:30 | 12:05-12:30 | Open discussions | |

高性能計算システム研究部門の藤田 典久助教が、情報処理学会の山下記念研究賞を受賞しました。

山下記念研究賞は、情報処理学会の研究会および研究会主催シンポジウムにおける研究発表のうちから特に優秀な論文を選び、その発表者に贈られるものです。授賞式は3月3日にオンラインで開催されました。

受賞タイトル:スーパーコンピュータCygnus上におけるFPGA間パイプライン通信の性能評価

関連URL:https://www.ipsj.or.jp/award/yamashita2021.html (外部リンク)

筑波大学計算科学研究センターでは、東京大学情報基盤センターが運用する高性能メニーコア クラスタ Wisteria-O(A64FX、ピーク性能25.9 PFLOPS)及び筑波大学計算科学研究センターが運用するGPU, FPGA混載型クラスタCygnus(V100、ピーク性能2.3 PFLOPS)の2台のスーパーコ ンピュータについて、各システムにおいて20%(Wisteria-Oについては筑波大割当分の20%)を目安とした計算機資源を全国共同利用機関として有償の一般利用に供することといたします。

2022 年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の一般利用を募集しますので、希望される方は以下のページを確認の上、ご応募下さい。

一般利用

高橋大介 教授

高性能計算システム研究部門

皆さんは、「π=パイの日」をご存知でしょうか?

巷では、ホワイトデーとなっている「3月14日」です。この日は、なんとあのアインシュタイン博士の誕生日でもあります。そんな円周率の日に公開となる今回の記事は、π=3.14‥にまつわるお話がテーマです。

高橋大介教授は、高性能計算システム研究部門の研究者です。先生は、2009年に当時のスーパーコンピュータを用いて、円周率の小数点以下の桁数で世界記録を樹立されたスゴい方なんです。

先生が円周率に興味をもったのが、中学1年生のとき。当時、図書館で偶然出会った「πの話」(野崎昭弘著、岩波書店)という本が先生のπ探求への扉を開いたのです。図1

図1:高橋先生がπ探求のきっかけとなった「πの話」(野崎昭弘著、岩波書店)

(2022.03.14 公開 文責:高水裕一 ※2022.5.23 一部加筆修正を行いました)

「πは超越数」ということを聞いたことがあるでしょうか。これは代数方程式の解にならない数のことです。たとえば、√2は小数点以下が無限に続きますが、x^2-2=0という方程式の解になっているので、超越数ではありません。ネイピアの数 eも円周率と同じ超越数ですが、無限に続く桁を計算で算出する際、円周率はeよりもさらに奥が深く、別次元の難しさがあるのです。

もっとも簡単に円周率を求めるためには、Tan関数を用いることです。角度として45度、つまりπ/4を代入すると1になるので、これを逆に解いた逆関数であるArctan関数を用いて求まります。

具体的には、π=4 Arctan(1) と表されます。しかしこれを級数展開(注1 を用いて計算すると、実はうまく答えが収束しません。円周率のより高い桁数を求めるために、これは効率が悪いのです。そこで、もう少し効率のよい形として次のArctanを用いた「マチンの公式」が知られています。図2

図2:マチンの円周率を求める公式

ここで注目すべきは、5 と239という2つの素数(注2 です。

これらが分母にあることで、級数展開の収束が各段によくなります。この公式は、似たような別のバージョンがいくつかありますが、独立には4つしかないことが証明されています。239という素数も、加法定理といった規則に乗っ取った裏の深い意味があるのです。なんでもいい数にみえて、実は奥深い数たちなのです。239という素数は、無限に続くπという未踏の階段へ昇っていくための魔法の入り口のようなものなのです。

人類が、πを求める歴史は実に古く、何と紀元前2000年の旧約聖書、7章23節には、ソロモン王の装飾品として円周率の記述が登場します。そこには、周に渡した縄の長さは、直径に対しておよそ3倍とあります。つまりπ=3と書かれていたのです。円形は完全を象徴するもので、古代から人類の高い関心事だということです。

人類の科学の発展とともに、その桁数は、π=3.141592・・と飛躍的に伸びていきます。数学の発展も大事なのですが、それを実行するための計算機の進歩も同時に重要となります。スーパーコンピュータとよばれる大規模計算機が発展してきたことが、円周率を何兆桁以上も計算できるようになった大きな契機といえます。図3は、年代と桁数の伸びを図示したものです。そんな長い歴史の中には、円周率を求めるだけで一生を終えた学者も少なくありません。

図3:年代ごとの円周率の桁数の伸び

たとえば、ルドルフは正多角形を用いて、近似的に円周率を計算するやり方で、35桁まで求めました。結果だけ聞くと一瞬ですが、なんと一生涯を費やして、約461京角の多角形で計算したというのですから、気が遠くなります。これに近い37桁までの計算によって、宇宙全体を原子サイズの高精度で測ることに対応しています。つまりこの桁数まで得られれば、宇宙の大きさを半径とする仮想的な円周を、水素原子ほどの高精度で求めることに相当しているのです。一生涯をかけて宇宙全体を高精度で見渡したという壮大なスケールをきくと、なんともロマンを掻き立てられます。このような一生涯パターンの逸話は枚挙にいとまがないほど、円周率というのは学者の人生を狂わすほどの強い魅力があるのです。

まだ見ぬ未踏の頂きを求めて、古代人類が天空へと続くバベルの塔を建設したように、円周率探求は、まさに数世界の頂きを目指す、文明史そのものだといえます。

そんな数々の桁数探求の中、高橋先生は、2009年に円周率の世界記録を樹立します。その桁数はなんと、約2兆5769億というとんでもないもの。その輝かしい記録を出した業績について、すこし触れてみましょう。

使った公式は、「Gauss‐Legendreの公式と高速乗算法」というものです。Arctanの公式が抱える問題として、掛け算の計算部分に時間がかかりすぎるという大きな問題が知られていました。皆さんが普通に行う掛け算の方法、いわゆる「ひっ算」のような方法では、計算時間が桁数の上昇につれてあまりに長くかかってしまうのです。そこで掛け算の計算アルゴリズムとして、「高速乗算法」というのがカギになります。これにより、計算するべき乗算の回数が飛躍的に減少されます。ここに「高速フーリエ変換」という手法を加味すると、さらに高速化が進み、先生はこの手法で約2.6兆桁を約30時間で計算することに成功します。円周率を求める過程で得た、この高速フーリエ変換の手法は、他の計算科学で大いに役立ち、後年これが大きな副産物となります。

計算方法であるソフトだけでなく、計算するためのマシンの性能、つまりハード面も重要です。先生は2009年に、「T2K筑波」というスーパーコンピュータを用いて計算を実行しました。これは筑波大学、東京大学、京都大学が共同で開発・運用したマシンで、当時は世界第20位の計算機としてランクインし、2014年に運用が終了したものです。先生の業績で大事な点は、スパコンを並列処理として円周率を計算させたという点です。T2K筑波では640ノードを並列に用いて計算しました。この並列処理による円周率の計算として、1997年に先生は、「HITACHI SR2201」というマシンを用いて、前進となる研究を行っていました。このマシンは、筑波大学計算科学研究センターのPACSシリーズという歴代のスパコンに位置する「CP-PACS」というマシンの商用機だそうです。円周率の探求は、センターのスパコンの歴史とも大きく関係していたのです。当センターのスパコンの歴史はこちらに。

ここで現代の桁数最高記録をご紹介します。それは2021年の約62兆8318億というもので、スイスの研究チームが達成しました(2022年2月現在の最高桁数)。その少し前の2019年には筑波大学の卒業生(岩尾エマはるか さん)が達成した約31兆桁があります。先生は在学中、この方とも面識があったそうです。

しかしこれら近年の記録、実はこれまでのスゴさからすると、すこし方向が違うのです。2019年の記録は、Google社となっています。一見、大規模プロジェクトで大型の計算機を使って・・と想像してしまいますが、実はすでに発表されているプログラムが使われています。本来はこのプログラムを作成することが一番大変なことです。先生は、インタビューで「世界でも数人じゃないかな、それを書ける人は。」とカッコよく語っておりました。かくいう高橋先生もそのスゴイ一人なのですが、2019年の記録に使われたプログラムはYeeさんという方が作成した「Y-Cruncher(=Yeeが嚙み砕くの意味)」というプログラムでした。これをダウンロードして実行しているのですが、実はスパコンのような大規模マシンも用いていません。その分、日数をかけて計算したもので、2010年以降の円周率の記録は全て、このプログラムの恩恵だといえます。もちろん実行するのにも、いろいろな工夫は必要で、凄くないわけでは決してありません。2019年の記録では、Google Cloud Platform というクラウド上のコンピュータでプログラム(y-cruncher)を高速に動かすためのさまざまな工夫がなされています。

話は、このプログラムで用いられている公式のスゴさに移りましょう。

2つの超人的な円周率の公式をご紹介します。1つは、「ラマヌジャンの公式」、もう一つは、「チュドノフスキーの公式」というものです。ラマヌジャンという数学者、皆さんご存知でしょうか。神に祈って未知の数式を導いたり、自分で証明する術をもたない異色の数学者といった、まるで映画のような設定を地でいく数学界の魔法使いのような異次元の天才なのです。彼を描いた映画「奇蹟がくれた数式」をぜひご覧ください。

彼が1914年に導いた公式が図4上段にあります。こんな形、一体どうやって思いついたのか、当時の学者たち誰一人として理解できませんでした。後に、彼の死後この公式が正しいことが証明され、チュドノフスキーの公式は1989年にその異なるバージョンとして発表されます。

ラマヌジャンの公式では、約8桁ごとに正確な円周率が計算できるのに対して、チュドノフスキーの公式は約14桁ごとに正確な値が導けるので、現代ではこちらのほうが用いられており、Yeeのプログラムでも採用されています。彼らは兄弟で数学者であり、なんと円周率を求めるために自宅のアパートに手作りのスパコンを設置して、約80億桁まで求めたということです。こちらも負けず劣らず、すごい逸話の兄弟ですね。高橋先生は、このラマヌジャンの公式のスゴさを次のように語っていました。

図4:ラマヌジャンの公式を書く高橋先生

「この公式は、彼が地球にいなかったらきっと誰も導くことができなかった奇蹟の数式では」と。この公式から、後に数学世界では、「テータ関数」という概念が生まれます。楕円関数やモジュラー形式という数学とも関連するもので、πを求まる公式としてだけでなく、新しい数学の領域が開かれたのです。彼がいなくては誰も発見できなかった幻の扉だといえます。とくに先生が注目しているのが「素数1103」です。前に登場した239のように、これにも深い意味がある素数のようですが、常人の理解をはるかに超えています。πへと続くこの神秘的な扉の数、「239と1103」をどこか頭の片隅にいれてもらえれば、あなたも超越数πへ近づけるかもしれません。

誰でも横に線を引いて、数直線を描くことはできます。その3と4の数値の間には必ずπが存在しています。しかし存在はしていても、1点そこにたどり着くことができない摩訶不思議な数。なんともロマンに満ちた存在ではないでしょうか。

最後に先生は、「ぜひまた世界記録に挑みたい」と意気込みを熱く語っていました。既存のプログラムを用いるのではなく、スパコンを用いた並列処理による記録達成を目指す新しいプログラムを作成したいとか。現代の最高峰マシンである、「富岳」を用いても、前述のArctanの公式だけでは、約62兆桁までの計算で100年以上もかかってしまうのです。いかに効率のよい公式を用いるか、そしていかに効率よく分散させてスパコンに計算させられるかが、今後の飛躍にとって大きなカギとなるのです。

πは実は、超越数であるということ以外、その正体が未だにほとんど分かっていません。乱数性、つまり完全にランダムに数字が登場するのかどうかさえ、まだ証明なされていません。円周率の中には、8が13桁も続くようなものや、再び314159265358という円周率が小数点以下に登場するものもあります。πの中πは、まるでマトリョーシカのようです。まだまだ奥が深い数列や、魅惑的な数列がその中に登場してくるでしょう。それが円周率なのです。

円周率の桁数は文明進歩の尺度の一つであると言われています。旧約聖書以前から続くこの高いバベルの塔がいったいどこまで続くのか、今後の人類の発展とともに期待したいところですね。

1)級数展開: ある関数を無限に続く級数で近似的に計算すること。テイラー展開ともいう。

2)素数:1とその数自身以外に約数がない正の整数のこと

高橋大介,”円周率世界記録更新-2兆5769億8037万桁への道”,情報処理, Vol. 50, No. 12, pp. 1228-1234 (2009).

計算科学研究センター(CCS)に所属する教員・研究員へのインタビューを通して、一般の方へわかりやすく計算科学研究センターの取り組みを紹介する「CCS Reports!」に高橋大介先生の「Vol.4 円周率探求は数世界に築くバベルの塔」を公開しました。

※ 17日の回、参加者の皆様へ 3月16日の夜に大きな地震と停電が発生しましたが、Cygnusの見学は問題なく行える状態であることを確認しました。本日は予定通り開催いたします。

以下の日程で、在学生向けに筑波大学計算科学研究センターのスーパーコンピュータCygnusの見学会を開催します。

日程: 3月16 / 17日 14:00- / 15:00- (各回 40分程度)

場所: 筑波大学計算科学研究センター (バス停「第一エリア前」下車 徒歩1分)

参加費: 無料

対象: 21年度本学在学生 (定員各回6名 先着順)

申込締切: 3月15日(締切延長)

参加申し込みフォーム: https://forms.gle/p98pndLGA4ZarpJbA(外部リンク)

コロナ禍の状況を踏まえ、各回の定員を6名としています。

参加申込された方は、体調に留意してマスク着用の上ご参加ください。

風邪様症状がある場合には参加をご遠慮ください。

計算科学研究センターの紹介、Cygnusの見学、質疑応答を予定しています。

計算科学研究センター玄関前集合とします。玄関は施錠されていますので、時間厳守でお願いします。

当日の欠席連絡、その他お問合せは pr[at]ccs.tsukuba.ac.jp ([at]→@) までご連絡ください。

Cygnusの解説付きツアー動画もあります。

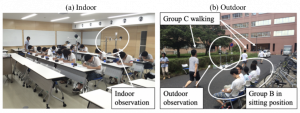

Researchers from the University of Tsukuba find that a brief walk outside on a hot day impairs cognitive performance

Tsukuba, Japan—Studies have shown that being in a hot environment reduces cognitive performance, whereas a brief walk enhances cognition. But what happens when you go for a brief walk on a hot summer’s day, as so many students and office workers do during lunch or an afternoon break? Turns out, you might be better off avoiding the heat.

In a study published this month in Building and Environment, researchers from the University of Tsukuba discovered that just 15 minutes of walking outside on a hot day impaired cognitive performance, and this was most striking in men who don’t get enough sleep.

Those who work or study in urban heat islands, such as large cities in Japan, generally have the convenience of air-conditioning indoors over the summer months, which largely counters the negative impact of heat on learning and productivity. However, brief exposure to hot environments during commuting or breaks is inevitable, and whether such exposure affects cognition has not been known. “Previous experiments have used specialized climate chambers to test these effects. However, outdoor thermal environment differs significantly from indoor thermal environments in terms of radiation and wind,” says senior author Professor Hiroyuki Kusaka. “Radiation and wind have significant effects on thermal perception. Therefore, in order to assess the effects of outdoor heat stress on cognitive performance, experiments should be conducted in real outdoor environments.”

Researchers simulated a real-world scenario during the Japanese summer in which workers or students leave an air-conditioned indoor environment to walk or have a break in a hot outdoor urban environment. Ninety-six students completed a simple arithmetic test in an air-conditioned room before either staying indoors, walking outside, or resting outside for 15 minutes. They then returned indoors to complete a second arithmetic test, and any changes in performance were measured. Walking in a hot outdoor environment impaired cognitive performance; however, it was not simply the exposure to the hot environment that impaired cognition. Rather, it was the combination of walking and being outside in the summer heat that had impacted cognitive performance. Furthermore, this effect was more pronounced in people, specifically men, who were sleep deprived, having slept less than 5 hours.

“Japanese office workers and students, especially men, need to be aware of this situation as they work and study,” says Kusaka. The team hopes that their findings will help guide ways to improve productivity and learning in workers and students in Japan, and perhaps even further afield as the impact of climate change moves to the forefront.

This research was in part supported by the Social Implementation Program on Climate Change Adaptation Technology by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Japan. This research was performed by the Environment Research and Technology Development Fund JPMEERF20192005 of the Environmental Restoration and Conservation Agency of Japan.

The article, “Effect of walking in heat-stressful outdoor environments in an urban setting on cognitive performance indoors,” was published in Building and Environment at DOI: 10.1016/j.buildenv.2022.108893

Professor KUSAKA Hiroyuki

Center for Computational Sciences, University of Tsukuba

2022年2月22日

国立大学法人筑波大学

概要

日本のオフィスワーカーや学生は、夏場、空調の効いた室内と暑さの厳しい屋外との間を行き来することが多く、厳しい暑さの屋外から室内に戻った後、仕事や学習のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。そこで本研究では、暑い屋外を短い時間歩くことが、直後のパフォーマンスにどのような影響を及ぼすのか明らかにするために、大規模な被験者実験を実施しました。実験に参加した96名の被験者は、屋外で歩く前後に、空調の効いた室内で簡単な足し算のテストを受けました。実験の結果、熱中症厳重警戒日に屋外を15分間歩くと、その直後のテスト正答率が、歩く前に比べて3.6%低下していました。この傾向は、女性よりも男性でより強く見られました。

また、睡眠時間にも着目したところ、睡眠時間が短くなると、屋外を歩いた後のテスト正答率がより低下しやすいことが示されました。この傾向は、睡眠時間が5時間未満の被験者で特に顕著で、とりわけ男性被験者については、歩いた後のテスト正答率が9.1%低下しました。つまり、睡眠不足の男性が夏の暑い日に屋外を歩いた場合、その後の仕事や学習のパフォーマンスを大きく低下させる可能性があります。本研究結果は、日本におけるオフィスワーカーの生産性や学生の学習効率を向上させるために役立つと期待されます。

計算科学研究センター(CCS)所属教員が指導する研究室の学生へのインタビュー「CCSで学ぶ」に「vol.4 佐野 由佳さん(関連部門:高性能計算システム研究部門)」を公開しました。

佐野 由佳(SANO Yuka)さん

情報学群 情報科学類

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室 4年

(内容は、2021年7月取材当時のものです。)

佐野さんは、筑波大学 情報学群 情報学類在籍時にHPCS研究室に入り、小林諒平 助教の指導のもとで研究を続けています。

両親が情報工学系の出身で、家でもパソコンなどを普通に触れる環境だったのが大きいと思います。植物もとても身近にあったので、一時期は農学に進むことも考えていました。どちらも身近なものから影響を受けています。

中学3年くらいから情報系への進学も視野に入れていたので、コンピュータ部に所属していました。ただ、大学に入ってみたら、今までやっていたことはなんだったのだろうというくらい違っていたのですが…。コンピュータに触れる機会が多かったのはよかったかなと思っています。

小学校の先生をやっているいとこに簡単なプログラミングを紹介する機会があり、とても喜んでもらえたのも情報系に進学したきっかけの一つです。パソコンにあまり触れないような人でもすごいアイディアを持っていて、でも頭の中身をプログラム上に落とし込めない、という人はたくさんいると思います。そういう人たちがのびのびプログラミングできる環境を整える、ということがやりたいなと思い、できそうな大学を探しました。

これまでCPU向けのプログラミングなどは経験があるので、今はGPUのプログラミングや最適化技術を勉強しています。まだ具体的な研究テーマが固まっていないので、まずは自分でやってみて、いろいろと動かしてみて課題を見つけようとしているところです。

コロナ禍なので、ほとんど家からリモートで研究をしています。ノートPCや家族共有のデスクトップで情報収集をしたりプログラムを書いたりして、リモートで研究室のPPX*につなぎ、プログラムを走らせてみることで研究を進めています。

(*PPX:Pre-PACS-X、スーパーコンピュータCygnusの開発のために作られたミニクラスタ)

低年齢向けのプログラミングツールはいろいろあるけれど、その次の段階は専門言語になってしまいがちです。その間をうまく埋める言語ができたら、抵抗なく学習できる層が増えるのではないかと思っています。プログラムを専門に学んだ人でなくても使えるような環境を作っていく、プログラミング言語からそれをサポートする研究がしたいですね。

大学に入ってから学ぶことがとても多くて、高校時代は普通の受験勉強をしていただけです。情報系に進むからといって特別な対策はしませんでした。今の高校生は情報が教科にあると思うので、それで十分だと思います。

今やれることを精一杯やって、大学入ってからもやれることを精一杯やるといいと思います。私は中3の頃に情報系に進もうかなと考えていましたが、それより遅く始める人もいます。入試までに意思が固まれば大丈夫! どんな分野も、大学に入ってからでも基礎的なことから学べるので、そこからコツコツやる習慣が身につけば、いつ始めても遅くはないと思います。