Researchers at University of Tsukuba conducted a three-year observational study (January 2019-December 2021) using a network of live cameras to monitor characteristic clouds around Mount Fuji, including cap clouds, Tsurushi clouds (mountain-wave lenticular clouds), and Hata clouds (clouds similar to banner clouds but meteorologically distinct). By systematically analyzing visual records together with meteorological data, the researchers—for the first time—scientifically verified the occurrence frequency and formation conditions of these clouds, which were previously understood only based on empirical hypotheses.

Tsukuba, Japan—Characteristic clouds, such as cap clouds, Tsurushi clouds (mountain-wave lenticular clouds), and Hata clouds (similar to banner clouds but meteorologically different), are frequently observed in the vicinity of Mount Fuji and are well known to the public. Despite their familiarity, the meteorological mechanisms and environmental conditions responsible for their formation have not been thoroughly investigated. In this study, researchers established a dedicated live-camera observation network surrounding Mount Fuji and conducted long-term monitoring to classify these clouds in detail and determine their occurrence frequency and associated meteorological conditions.

The analysis demonstrated that the dominant subtypes were the “summit-covering” type among cap clouds, the “elliptical” type among Tsurushi clouds, and the “horse’s mane” type among Hata clouds. Although cap clouds and Tsurushi clouds exhibited similar seasonal occurrence patterns, their vertical wind and humidity profiles differed markedly. In particular, Tsurushi clouds were associated with weak vertical wind shear and moist layers at high altitudes. The results confirmed that Tsurushi clouds are primarily generated by mountain waves, which are vertical atmospheric oscillations induced by airflow over topography. However, the influence of airflow convergence downstream of Mount Fuji, as suggested in some previous studies, is relatively small.

In contrast, Hata clouds displayed distinctly different seasonal and diurnal characteristics, occurring predominantly during winter under large vertical wind shear and moist layers at low altitudes. Moreover, these clouds differed fundamentally from the well-known banner clouds observed at the Matterhorn with respect to formation processes and structural features, indicating that Hata clouds constitute a distinct cloud category.

Overall, the study provides the first scientific validation of the characteristics of cap clouds, Tsurushi clouds, and Hata clouds, which have long been recognized but previously understood only through empirical knowledge, based on comprehensive observational data.

###

This study was supported by JSPS KAKENHI (grant number: JP23H05494).

Original Paper

- Title of original paper:

- Characteristics of unique cap, Tsurushi and Hata clouds around Mount Fuji

- Journal:

- Weather

- DOI:

- 10.1002/wea.7774

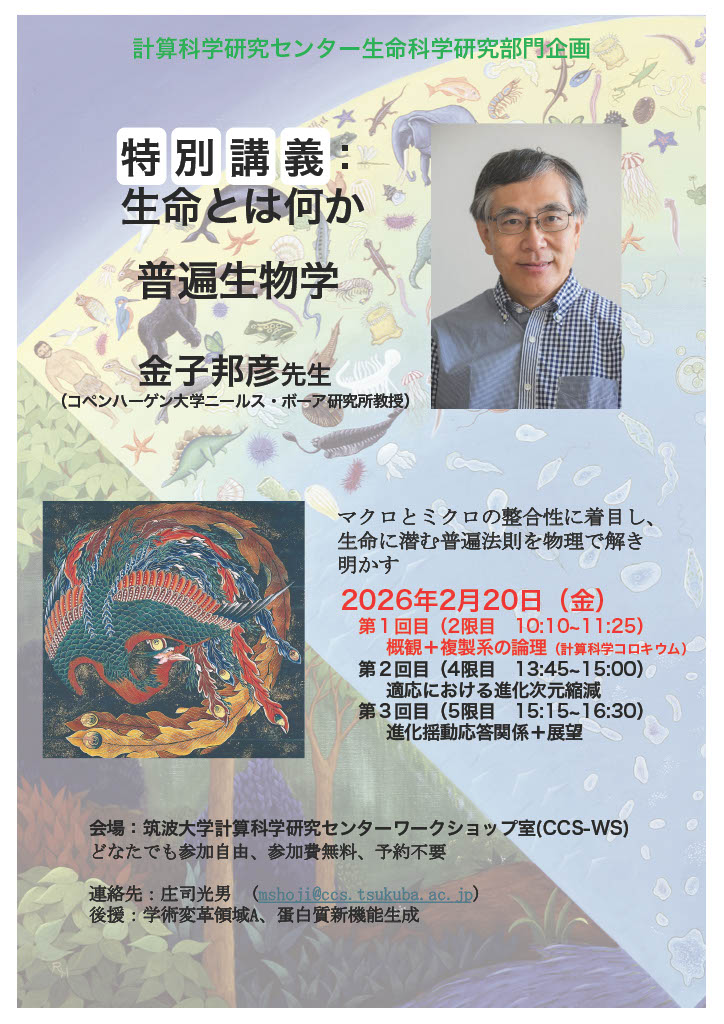

![[Cancel] 153rd Colloquium of the Center for Computational Sciences](https://www.ccs.tsukuba.ac.jp/wp-content/uploads/sites/14/2025/12/260121-fig1-825x262.png)