―「植物-(ひく)光合成=動物」ではない―

2022年4月26日

国立大学法人 京都大学

国立大学法人 筑波大学

独立行政法人 国立科学博物館

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所

概要

光合成は光エネルギーを利用して生きていくことができるため便利だろうと考えられていますが、実際には進化の過程で光合成を止めた「元」植物や「元」藻類が数多く生息しています。また、それらの多くは光合成をしない葉緑体を維持したままです。

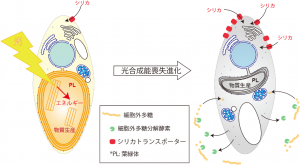

京都大学大学院農学研究科 神川龍馬 准教授、筑波大学計算科学計算センター 中山卓郎 助教、国立科学博物館動物研究部 谷藤吾朗 研究主幹、国立遺伝学研究所 中村保一 教授らの共同研究グループは、地球全体の光合成の約20%に貢献すると言われる珪藻の中で、光合成を止めた種の全ゲノム解読に成功しました。この種は光合成をしない代わりに環境中に溶存する栄養分を吸収して生育していますが、その詳細なメカニズムはわかっていませんでした。本研究では全ゲノム解読に加え、機能している遺伝子を網羅的に検出するトランスクリプトーム解析や生化学実験などを用いた多角的な研究により、本種が光合成を止めた後も葉緑体での物質生産を維持しつつ、周りの養分を効率よく獲得するための能力を増大させていることが明らかとなりました。これは一般的な植物や藻類とも、そして動物とも異なる能力をもつことを意味します。光合成を止めた本種の全ゲノム解読は地球上で起きてきた生物進化の一面を解き明かすとともに、生物にとって光合成とは何かをひも解く鍵となることが期待されます。

本成果は、2022年4月29日(現地時刻)に米国の国際学術誌「Science Advances」にオンライン掲載されます。