中山 卓郎 助教

生命科学研究部門 分子進化分野

中山先生は、生命科学研究部門分子進化分野の研究者です。中山先生は、高校の生物の授業がきっかけで、“細胞内共生”に関心を持ちました。共生説によると、好気性細菌やシアノバクテリアが細胞内に取り込まれ、ミトコンドリアや葉緑体として細胞の一部になったとされています。ミトコンドリアや葉緑体の誕生は約20~10億年前の出来事ですが、同様の進化は現代の微生物にも起こり得るものです。この気づきから始まった中山先生の“共生微生物”に関する研究を、ダイジェストで紹介します。

(2024.11.26 公開)

拓かれた微生物研究への扉

私たちは、多くの動植物に囲まれて生活しています。身近な動植物といえば、ヒトや犬、鳥、虫、樹木、草花など、肉眼で見えるものを思い浮かべると思います。しかし、実際にはそれは生物のごく一部に過ぎず、肉眼では見ることのできない微生物が圧倒的に多く存在しています。その数はおよそ1028にも達し、宇宙の星の数(1023)よりも多いとされています。微生物は水中や土壌中、ヒトの腸内など、あらゆる環境に生息しています。こうした点からも、地球を代表する生物は微生物と言っても過言ではありません。微生物を理解することが、地球上の生命全体の解明に繋がるのです。

図1:身の回りの微生物。微生物はいたるところに、多量に存在している。

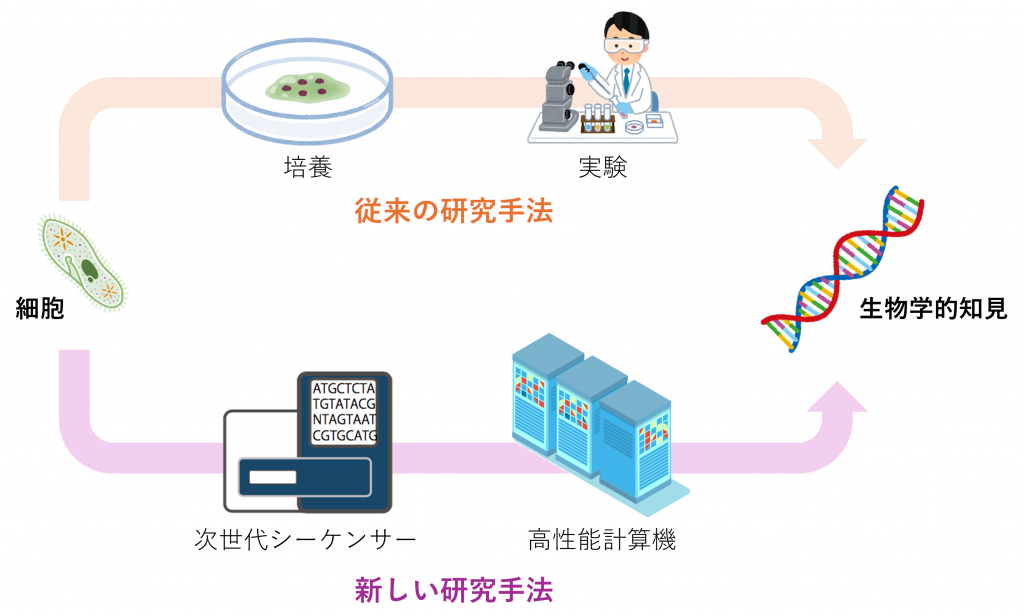

微生物については、まだ解明されていない部分が多くあります。大半の微生物は“培養”が難しいため、実験や解析を行うことも難しく、これまでの研究は限られていました。しかし、2000年代に次世代シーケンサーが登場し、状況は一変します。次世代シーケンサーはDNAの塩基配列を短時間で大量に解析する装置です。この装置の発展に伴って、少ないサンプルでも解析が可能となり、培養せずとも研究ができるようになりました。つまり、この装置で微生物のゲノムを解読することにより、生物学的な性質を推測できるようになったのです。次世代シーケンス解析では膨大なデータが得られ、その解析には高性能計算機が必要です。近年の高性能計算機の発展も、微生物研究に大きく貢献しています。

図2:生物学研究の流れ。従来は細胞の培養と実験により知見を得ていたが、近年は次世代シーケンスと大規模計算により知見が得られるようになった。

未確認微生物を探せ!

研究技術の進展により、微生物に関する知識は急速に拡充されています。しかし、その多くは単独で生活する微生物に関する知識です。実は、多くの微生物は他の生物と共生しているのですが、共生微生物については未解明な部分がたくさん残されています。特に、異なる系統の微生物間の共生関係は未開の分野であり、ほとんど研究されていません。

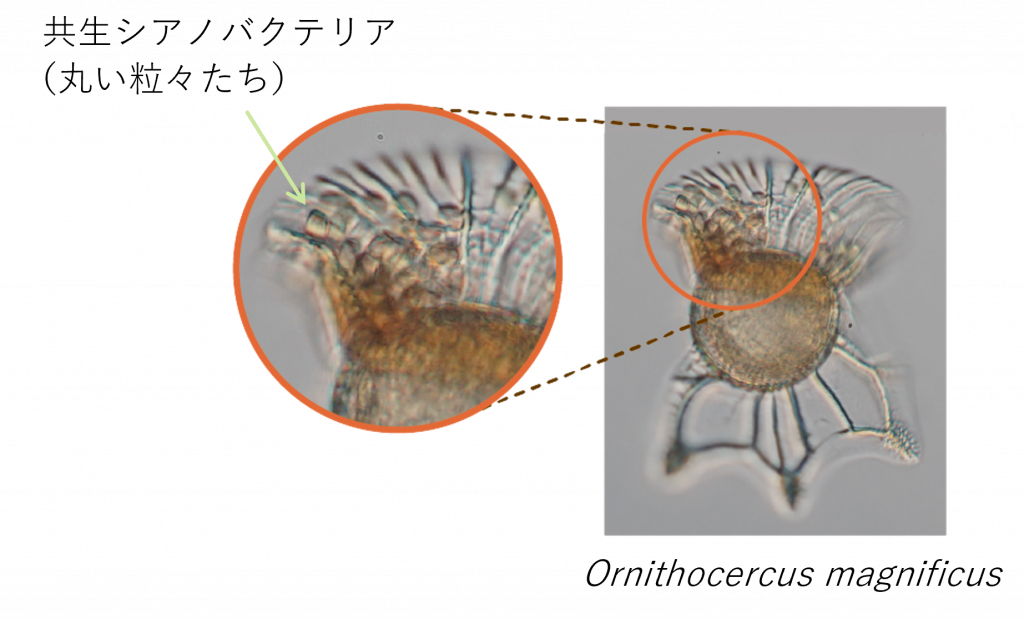

図3に、共生シアノバクテリアの一例を示します。このシアノバクテリアは渦鞭毛藻というまったく別の微生物の中にいます。しかし、ただ写真を見ただけでは、これが本当に共生関係なのか、偶然その時に渦鞭毛藻の中にいたのかは判断できません。では、これをどう区別すれば良いのでしょうか?

図3:海洋微生物の一種であるOrnithocercus magnificusから発見された新種の共生シアノバクテリア。Ornithocercus magnificusの鞭毛内に生息するシアノバクテリアは、最終的にOrnithocercus magnificusに食べられる運命にあると考えられている。

現在、次世代シーケンサーの普及により、膨大な環境DNA(特定の環境に生育する生物の配列をまとめて解析したデータ)が蓄積されつつあります。これには多様な生物学的情報が埋もれている可能性があり、未確認微生物を探すうえでは非常に有用です。中山先生は、この環境DNAの可能性に着目し、共生シアノバクテリアについて調べました。

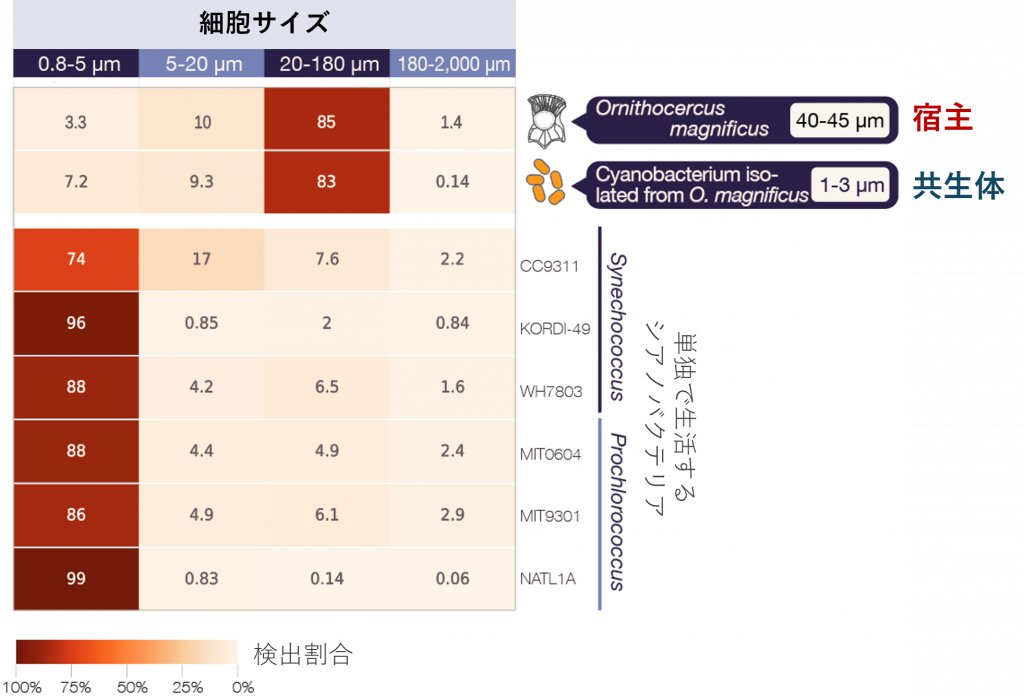

解析の手順は次の通りです。まず、渦鞭毛藻の中で見つかったシアノバクテリアのゲノムを解読し、どのような配列が含まれているかを確認しました。次に、公共のデータベースに蓄積された環境DNAを利用しました。環境DNAには、同じ場所の海水に存在する微生物のDNAが細胞サイズごとにふるいにかけられ、それぞれのサイズに対応する生物のDNAが集められたデータがあります。このデータを用いて、解読したシアノバクテリアのゲノム配列が、どの細胞サイズ区分の環境DNAに多く含まれているかを調べました。

その結果を図4に示します。通常、ある生物のゲノムは、その生物の細胞サイズ区分から最も多く検出されます。例えば、単独で生活するシアノバクテリアのゲノムは、細胞サイズ0.8〜5 µmのサンプルで最も多く検出されています。一方で、中山先生が発見した共生シアノバクテリアのゲノムは、80%以上が細胞サイズ20〜180 µmのサンプルから検出されました。この細胞サイズ区分は、宿主である渦鞭毛藻と一致します。もし共生シアノバクテリアが常に渦鞭毛藻にくっついていなければ、このような結果にはならないはずです。したがって、中山先生が発見したシアノバクテリアは、渦鞭毛藻と共生していることが示されました。さらに解析を進めた結果、このシアノバクテリアは、世界中の海洋に広く分布しているにもかかわらず、これまで発見されていなかった新しい系統であることが明らかになりました。

図4:細胞サイズで区分したサンプルにおいて、ゲノムが検出された割合

中山先生の発見は、微生物学分野の常識を覆す革新的なものでした。ここで、中山先生のコメントを紹介します。

― この発見をきっかけに共生微生物が注目され、研究人口が増えると嬉しいですね。茨の道かもしれませんが、新種の微生物を発見する喜びを仲間と共有したいです。いつか地球上の微生物をすべて発見し、生物全体を見渡すことのできる日が来ることを願っています。

もし興味を持ったなら、中山先生と一緒に共生微生物の研究を始めてみませんか

(文・広報サポーター 松山理歩)