筑波大学 理工情報生命学術院

生命地球科学研究群 地球科学学位プログラム

都市・山岳気象学研究室 博士後期課程3年

(2024.10.3 公開 *内容は、2024年6月取材当時のものです。)

静居さんは、博士前期課程で都市・山岳気象学研究室に入りました。修了後は就職し、研究室を去ったものの、静居さんの研究に対する情熱は薄れることはありませんでした。社会人6年目で再び博士後期課程の学生として研究室に戻ってきた静居さんは、働きながら研究を続けています。

どのような企業にお勤めですか?

私は、風力発電の事業者に勤めています。主な業務内容は、風力発電所の建設です。風力発電所を建設する前には、チェックすべき項目がいくつもあります。特に重要な項目は、「どのくらいの発電量が見込まれるか」「台風や暴風にも耐えられる風車構造になっているか」です。これらを評価することが、私たち技術者の仕事です。

学生時代はどのように過ごしていましたか?

学部時代は、東京理科大学で気象学の基礎となる物理学を専攻していました。卒業研究では富士山のエアロゾル観測を行いました。卒業後は筑波大学に進学し、本格的に気象学を専攻することになりました。修士研究では、ヒートアイランド循環とそれを構成する局所的な上昇気流(サーマル)のシミュレーションを行いました。現在は、風力発電に関わる風を専門としていますが、学生時代の研究が活きています。

図1:富士山のエアロゾル観測の様子。係留気球(赤い風船)に計測器(黄色丸)をつけて飛ばし、大気中のエアロゾル濃度を測定した。

博士課程の研究について、もう少し詳しく教えてください。

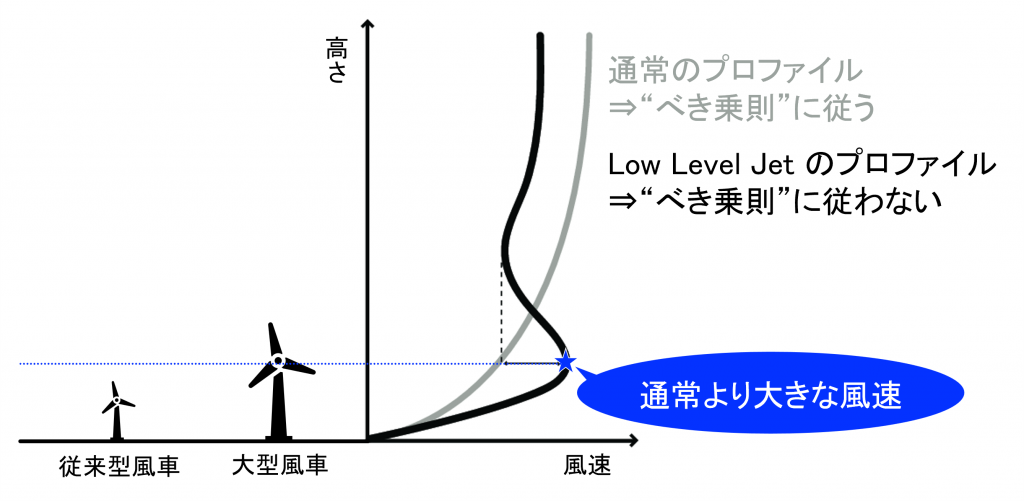

いま、風力発電業界では、風力発電機の大型化が進んでいます。大型風車での発電量評価をする場合、これまでよりも正確に風の予測をする必要が出てきます。これまで風力業界ではべき乗則1)を用いて風の予測をするのが一般的でした。しかし、実際には、Low Level Jet2)など、べき乗則に従わない風も存在します。べき乗則に従わない風は、ちょうど大型風車の羽の高さ付近で風速が最大となることもあるので、大きな影響を与えると考えられます。また、最近の研究ではウェイク3)の回復にも寄与すると言われています。このような風を正確に予測することは、大型風車の発電量予測にとって非常に重要です。では、どうすれば正確に予測できるのか? その方法を生み出すために、日々奮闘しています。私の研究が将来的により精緻な発電量評価、ひいては業界全体の役に立つことを期待しています。

1)風速のべき乗則:一般に風は上空ほど強くなる。風速をx、高さをyとすると、風速と高さの関係は、べき乗則:y=kx^n(kは定数、nは指数)の形で表される。

2)Low Level Jet:地面から数百メートルの高さで発生する、比較的狭い範囲に強い風が吹く現象。特に風が強く吹いている部分を指すことが多い。

3)ウェイク:風車が風を受けて回転すると、その背後で風速が低下したり、流れが乱れたりする。この風の流れが変わる部分を「ウェイク」と呼ぶ。

図2:風速の鉛直プロファイル。通常のプロファイル(灰色線)はべき乗則に従うが、Low Level Jetのプロファイル(黒線)はべき乗則に従わない。Low Level Jetのプロファイルでは、大型風車の羽の高さ付近で風速が最大となっている。

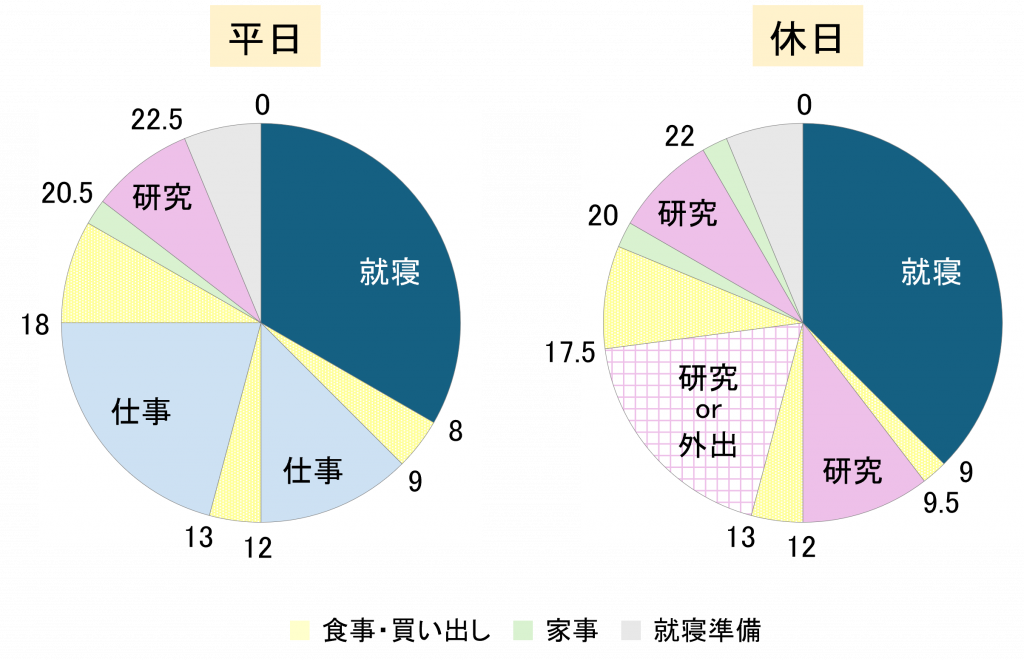

勤務と研究の時間配分、一日の一般的なスケジュールを教えてください。

自分が社会人博士になる前は、土日のプライベートを全て犠牲にして研究することになるだろうと予想していました。しかし、実際はそんなことはなく、会社の制度をうまく活用したり、時間を調整したりすれば、プライベートの時間も確保できています。例えば、現在勤務している会社では、業務に直結する内容の共同研究に関しては、勤務時間中に行うことができます(ただし、実務が優先です)。また、私の妻は画家なのですが、夕食後は各々が研究したり絵を描いたりするための時間を設けています。この時間は互いに干渉することなく、自分のやるべきことに没頭しています。休日は、一日中研究に明け暮れることもありますが、少なくとも土日どちらかは、妻と出かけてリフレッシュしています。

図3:平均的な一日のスケジュール

仕事や研究、その両立で、大変なこと・やりがいを教えてください。

勤務中に研究を行うことができるとはいえ、やはり実務優先なので、仕事が忙しい時期は思ったように研究が進まず苦労しています。それでも、企業で風力業界の先端に触れつつ、自身の研究分野でも最先端を目指せることは、社会人博士の醍醐味だと思います。また、研究が仕事に活きていると実感できることも、研究と仕事の両方のモチベーションになっています。

社会人博士を目指す人に向けて、メッセージをお願いします。

私は元々研究が好きだったので、博士前期課程修了後はそのまま博士後期課程へ進学することも考えました。しかし、当時は学振4)に応募できるだけの研究力がなく、奨学金を多く借りていたという経緯もあり、修了後は就職することに決めました。ただ、博士号取得を完全に諦めたわけではなく、社会人博士を見据えて就職活動を行っていました。結果的に、“社会人”という経験が自分らしい研究の着想に繋がったので、良い選択ができたと思っています。もちろん大変な面もありますが、専門性をさらに磨くには社会人博士が一つの道だと思うので、興味があれば検討してみてはいかがでしょうか。

4)学振:日本学術振興会特別研究員制度。日本の優れた若手研究者・博士課程学生を支援し、主体的な研究に専念する機会を与える制度。

(文・広報サポーター 松山理歩)